Die Dorothea-Konwiarz-Stiftung freut sich, die Gruppenausstellung der Stipendiatinnen 2024/25 zu präsentieren.

Am Freitag, den 13. September, von 18 bis 21 Uhr sind Sie herzlich zur Eröffnung eingeladen!

Die Dorothea-Konwiarz-Stiftung freut sich, die Gruppenausstellung der Stipendiatinnen 2024/25 zu präsentieren.

Am Freitag, den 13. September, von 18 bis 21 Uhr sind Sie herzlich zur Eröffnung eingeladen!

Die Dorothea Konwiarz Stiftung freut sich, die Ausstellung von Candy Bassas und Amrita Dhillon zu präsentieren.

Die Malereien der Stipendiatinnen des Förderjahrgangs 2023/24 zeigen Menschen in trügerischen Paradiesen.

How to formulate a poetics of collapse? How to speak of meaning in an apocalypse? Of beauty?

The works of Amrita Dhillon and Candy Bassas are bound together by a common understanding of the world as one in which the veil of stability, continuity and the comfort of construct has been lifted.

The artists share a friendship. They study together and both make paintings of figures.

At this point the works diverge, Dhillon painting on velvet and satin towards a fecund dreamspace where beauty and ugliness intermingle, swirling dark forces barely occluded by a fragile veneer of decadent, ever-fading glamour. Bassas’ figures on canvas conversely sit within water, shadow and moonlight, restless, searching, uncertain — reflected and refracted in a natural landscape pregnant with both threat and solace.

Things Fall Apart (1958), the novel by Nigerian author Chinua Achebe that gives this exhibition its title, describes a world at a precipice, hovering on the brink of a change so great that after which no lives or ways of living will ever be the same again. Achebe in turn was referencing WB Yeats’ The Second Coming (1919), written after the first World War and as the Irish War of Independence began. Yeats was drawing from Christian apocalyptic imagery to allegorically describe a world devolving, beset by war and disease.

A century later we stand once again at a precipice, a brink, a world devolving.

Dorje de Burgh

Wie formuliert man eine Poetik des Zusammenbruchs? Wie kann man bei einer Apokalypse von Sinn sprechen, von Schönheit?

Die Werke von Candy Bassas und Amrita Dhillon sind durch ein gemeinsames Verständnis der Welt verbunden, in der der Schleier der Stabilität, der Kontinuität und des komfortablen Konstrukts gelüftet wurde.

Die Künstlerinnen verbindet eine Freundschaft. Sie studieren zusammen und schaffen beide figurative Malerei. An diesem Punkt gehen die Arbeiten auseinander: Dhillon malt auf Samt und Satin, um einen fruchtbaren Traumraum zu kreieren, in dem sich Schönheit und Hässlichkeit vermischen, wirbelnde, dunkle Kräfte, die kaum von einer zerbrechlichen Hülle aus dekadentem, vergänglichem Glamour verdeckt werden. Bassas‘ Figuren auf der Leinwand sitzen dagegen im Wasser, im Schatten und im Mondlicht, ruhelos, suchend, unsicher – gespiegelt und gebrochen in einer Naturlandschaft, die sowohl Bedrohung als auch Trost in sich birgt.

Things Fall Apart (1958), der Roman des nigerianischen Autors Chinua Achebe, der dieser Ausstellung den Titel gibt, beschreibt eine Welt am Abgrund, die am Rande eines so großen Wandels schwebt, dass danach kein Leben und keine Lebensweise mehr dieselbe sein werden. Achebe wiederum bezog sich auf WB Yeats‘ The Second Coming (1919), das nach dem Ersten Weltkrieg und zu Beginn des irischen Unabhängigkeitskrieges geschrieben wurde. Yeats schöpfte aus der christlichen Apokalyptik, um allegorisch eine sich auflösende Welt zu beschreiben, die von Krieg und Krankheit heimgesucht wird.

Ein Jahrhundert später stehen wir erneut an einem Abgrund, einem Rand, einer Welt, die sich auflöst.

Dorje de Burgh [übersetzt aus dem Englischen]

Candy Bassas‘ Malereien führen uns in trügerische Paradiese. Wir sehen menschliche Figuren im und am Wasser, wir sehen Badende – ein klassisches Sujet der Kunstgeschichte. Einige Arbeiten mögen an Paul Gauguins Südsee-Bilder erinnern. Aber statt in einer lichten Idylle erscheinen die Frauen hier im Zwielicht. Das Wasser – aufgrund seiner Fluidität Inbegriff des Unheimlichen – ist dunkel und von giftigem Grün durchzogen. Doch es gibt aufhellende Lichtreflexe und manchmal eine sonnenartige Lichtquelle, die Erlösung verheißt.

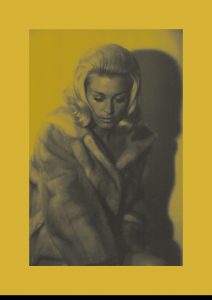

Amrita Dhillon mal ihre Figuren auf Samt oder Satin. Die Männer treten eher als Beiwerk auf. Hauptsache ist die Frau – in ihren vielfältigen Facetten und Rollenzuschreibungen: Es gibt die Geheimnisvolle, aufgelöst in Lichtreflexen, eine medusaartige Gestalt mit bedrohlichen Zähnen, die Verführte… Auffällig sind die Kadrierungen in ungewöhnlichen Formaten, welche die Darstellungen wie Filmstills erscheinen lassen. Tatsächlich hat sich die Künstlerin von Szenen früher Bollywood-Filme inspirieren lassen.

Cora Waschke

Die Dorothea Konwiarz Stiftung freut sich, die Ausstellung von Esther Rosenboom und Hannah Tharann zu präsentieren. Mit ihren Malereien und Zeichnungen hinterfragen die beiden Stipendiatinnen des Förderjahrgangs 2023/24 die Gültigkeit von visuellen und gesellschaftlichen Konstrukten oder Konstruktionen.

Imaginiert wird ein Ort, der nicht aus Dimensionen besteht, an dem andere Regeln gelten, die nichts mit der Schwerkraft zu tun haben. Regeln, die nicht genannt werden. Ein Gedanke reicht. Menschen werden weicher je länger sie in dieser Gegend umherstreifen. Es ist zu viel oder mehr als sie dachten. Es ist dort nicht so oder so, sondern irgendwie. Körper erscheinen nicht als Idealtypen. Ohne eindeutiges Hervortreten bestimmter Elemente der Wirklichkeit ist es flüssig, überflüssig und bewegt sich schnell. Verschwimmt. Erhebt sich vom Boden. Verfliegt. Überwältigt fühlen wir uns. Selbst wir.

Die Ausstellung vereint ganz unterschiedliche Werke: auf der einen Seite die monochromen Bleistiftzeichnungen von Esther Rosenboom, auf der anderen Seite die vielfarbigen Malereien von Hannah Tharann.

Es gibt aber Gemeinsames. Die Künstlerinnen haben den Titel Overpowered – zu deutsch „überwältigt“ gewählt. Etwas Überwältigendes ist unbegreiflich, unfassbar. Ebenso wie die gezeichneten Konstrukte von Esther Rosenboom. Die tektonischen Strukturen durchdringen sich und bilden unvereinbare Räumlichkeiten – vergleichbar mit den Bildern E. C. Eschers, wobei Rosenbooms Zeichnungen abstrakter bleiben. Deren unmöglichen Konstruktionen unterschiedlicher Größe erinnern sowohl an Konstruktionszeichnungen etwa von Versatzstücken technischer Geräte als auch an utopische Architekturentwürfe.

In den Malereien von Hannah Tharann sehen wir menschliche Figuren, die weniger durch aktive Handlungen als durch die spezielle bewegte Präsenz ihrer Körperlichkeit auffallen. Obwohl die menschliche Figur zentral und bildbestimmend ist, handelt es sich hier offensichtlich um keine Porträts. Die Körper und Gesichter wirken überindividuell und scheinen sich in einem permanenten morphotischen Prozess zu befinden. Auch sie entziehen sich also eindeutigen und festen Zuordnungen oder Zuständen, sie sind vielmehr fluid.

C.W.

Die Dorothea Konwiarz Stiftung freut sich, die Ausstellung von Miro Boehm und Leo Rhian anzukündigen. Die beiden Stipendiatinnen des Förderjahrgangs 2023/24 arbeiten mit für die Malerei ungewöhnlichen Materialien, deren Einsatz als gezeichnete Spuren oder Bildträger erzählerische Assoziationen hervoruft.

„Die in der Ausstellung Andeutung einer Geschichte gezeigten Arbeiten können als verschiedene Kapitel eines Buches verstanden werden, deren Ursprung in persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen und Fragestellungen wurzelt. Der Alltag dient als Referenz; dabei bleiben die Erzählungen ausschnitthaft.

Die Werke vereint, dass im Einsatz von Material und Geste ein Freiraum der Interpretation entsteht, in dem Spuren als Andeutungen dienen; als Andeutungen auf eine Geschichte, die im Verborgenen liegt.

Miro Boehm malt und zeichnet auf Verpackungsmaterialien, Folien und Stoffen, die sporadisch durch Nähte zu einem Malgrund zusammengefügt werden. Um persönlichen Erfahrungen und Gedanken eine Form zu geben, hat Miro Boehm ein Zeichensystem entwickelt, dass auf Textilreste niedergeschrieben wird.

Die Titel geben eine innere Verletzlichkeit preis, die sich in der fragilen Form der Materialität fortschreibt. Der malerische Prozess ist dabei ein körperlich betonter, der intuitive Momente beinhaltet. Die malerischen und zeichenhaften Spuren bleiben dabei meist gegenstandslos.

Leo Rhians Arbeiten sind die physische Erscheinung ihrer Tagträume und Sehnsüchte. Rosa, Glitzer, Glanz, kühles Blau, grelles Orange und irisierende Oberflächen sind dabei ihr Vokabular. Ihre Arbeitsweise könnte als naiv verbucht werden, da die Intuition ihr Antrieb ist. Gleichzeitig sind die Arbeiten klar gesetzt und finden ihre eigene Balance in einer spielerischen Kitschwelt. Sprache nutzt Leo Rhian um zu zeichnen und verleiht ihr einen kaum lesbaren Körper aus Latex. Gefundene Bilder, Handyfotos und Drucke schaffen einen Einblick in ihren (digitalen) Alltag. Die schillernden Persönlichkeiten der Arbeiten laden ein und doch rutscht man gelegentlich an ihnen ab. Sie sind ein visuelles Tagebuch.“

Boehm / Rhian

Wir freuen uns,

Wir freuen uns,

mit der Gruppenausstellung

unsere Stipendiatinnen 2023/24 vorzustellen

und das neue Förderjahr einzuläuten.

ERÖFFNUNG

FR. 15.9.2023 | 18 – 21 UHR

Meine Arbeiten entstehen in einem schizophrenen Prozess, der aus einem stetigen Schwingen zwischen klaren bzw. bewussten Entscheidungen und dem Erdulden der Intuition besteht. Die Gemälde zeigen oft androgyne Figuren. Diese sind verschlungen, verwoben; verschmelzen ineinander und entstehen auseinander. Die Arbeiten beschäftigen sich mit Themen um die Suche nach Identitäten jenseits binärer Strukturen und gesellschaftlich konstruierten Normen und Hierarchien, die Subjekte und Körper gefangen halten.

Mich interessiert die menschliche Imagination, die Unschärfe räumlicher Darstellung und das Unkonkrete. Mein Ausgangspunkt ist die gebaute Dingwelt als deren reduzierte Manifestation.

Als ein Versuch, das Scheinbare zu erhalten und den Zustand vor der klaren Ausformung eines Bildes festzuhalten, erscheinen in meinen Zeichnungen skalierbare symmetrische Gebilde, die nur in ihrer Flächigkeit existieren können. Sie entstehen durch die Überlagerung von Flächen, deren langwieriges Ausschraffieren letztendlich Zeit füllt. Es ist ein meditativer Arbeitsprozess, der einen solitären Freiraum fern der üblichen Zeitlichkeit und aller äußerlichen Reize zu bilden scheint. Die daraus hervorgehenden Werke sind Produkte dieser Ruhe und einem gefühlten Stillstand.

www.estherrosenboom.com | instagram @estherrosenboom

I N N E N

Aufnahme ist mein Gemüt, ich sauge auf und gebe ab.

Außen dringt nach innen kehrt nach außen.

Ich halte viel fest, so viel, dass es manchmal wuchtig aus mir rauschießt.

Eine gedachte Realität konstruiert durch nichteigene Ferne.

Glitzerstoffstifte, Latex, Sticker,Glitzerkleber.

Ich stelle diese Materialien gleich mit Ölfarbe, gepaart auf Folien, Verpackungen und lackiertem Holz.

Erschaffe mir ein Gegengewicht zur Wertung konformer Meinungen um mich herum. Mein Versuch aus mir heraus zu brechen, statt in mir zusammen.

Schaffe mir eine Realität die eventuell keine ist, ich kann mich hineinträumen.

Ich baue mir meine eigenen Überraschungen und vertraue meiner Intuition.

Wir entscheiden gemeinsam.

Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, zelebriere ich den Kitsch und nehme diesen mit hin, wo ich nur kann.

Ich bin also in meiner Offenheit auch sehr loyal zu zarteM Rosa, tiefem Marineblau, irisierendem Weiß und ewigem bläulichen, taubengrauen Lila.

Die Melancholie ist meine ständige Begleitung.

Sie wohnt in meiner Arbeit und findet Einzug durch meine Farbpalette.

Dabei frage ich mich, was ist eigentlich absurder, meine Welt oder die eigentliche?

Als Inderin komme ich aus einer Kultur, in der soziale Normen, Kollektivismus und Konformismus eine große Rolle spielen – und in der der Wunsch nach Individualität argwöhnisch betrachtet wird. Diesen Normierungsdruck habe ich immer als sehr beklemmend und einschränkend empfunden. Malerei ist das diametrale Gegenteil davon: Sie ist frei. Zu malen ist für mich daher auf einer ganz persönlichen Ebene vor allem eine Befreiung von sozialer Kontrolle – und dadurch eine Bestätigung meiner Individualität als Mensch im Allgemeinen (sowie als Frau im Besonderen). Ich möchte durch mein Malen einen Kontrapunkt zu gesellschaftlichen Vereinfachungen und Kategorisierungen setzen. Meine Gemälde haben ihren Ursprung oft in alten Familienfotos, gefundenen Bildern und Filmszenen, die ich verfremde, verschönere, verzerre oder verkläre. Ich arbeite mit unterschiedliche Medien wie Druckgraphik, Aquarell, Ölmalerei und Fotografie, die sich in meiner Praxis häufig gegenseitig beeinflussen. Geheimnisvolle Erzählungen und eine gewisse narrative Offenheit bilden zusammen den Kern meines (ästhetischen) Anspruchs als Malerin.

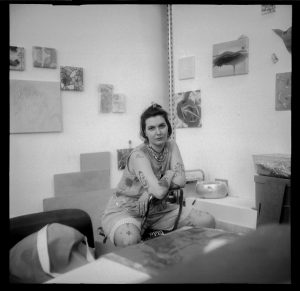

Meine Arbeiten sind nach innen gerichtete Fragen, die mir als innere Landkarte dienen. Der malerische Prozess ist dabei ein sehr körperlich betonter, der intuitive Momente beinhaltet. Dabei übernehme ich die Rolle eines Seismografen, um eine Art Seelenfeld aufzuspannen.

Um meinen Erfahrungen und Gedanken eine Form zu geben, habe ich ein Zeichensystem entwickelt, durch das ich meine persönlichen Erlebnisse codiere, bevor sie auf Textil(reste) niedergeschrieben werden. Anhand der Titel möchte ich eine innere Verletzlichkeit preisgeben, die sich in der fragilen Struktur der Materialien fortschreibt. Die gelegten Farbspuren und Zeichnungen wirken dabei wie Andeutungen auf eine Geschichte.

Malen ist für mich etwas Lebensspendendes. Mit meiner Malerei möchte ich mit den RezipientInnen in Verbindung treten. Es ist der tiefe Wunsch danach, eine Berührung zu schaffen, in der Hoffnung dass sich meine Erfahrungen und Erzählungen, die sich in den Werken niederschreiben, mit denen der anderen verbinden, sodass das Individuelle zu etwas Universellem wird.